Структура художественного текста

8. КОМПОЗИЦИЯ СЛОВЕСНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ*

Рамка

Под композицией обычно понимают синтагматическую организованность сюжетных элементов. Таким образом, парадигматическое вычленение элементов данного уровня должно предшествовать изучению синтагматической их согласованности.

Однако, как мы видели, вычленение сюжетных элементов зависит от основных оппозиций, а эти последние, в свою очередь, могут быть выделены только в пределах заранее ограниченного семантического поля (выделение двух взаимно дополнительных подмножеств возможно лишь при наличии заранее данного универсального множества). Из этого вытекает, что проблема рамки — границы, отделяющей художественный текст от нетекста, — принадлежит к числу основополагающих. Одни и те же слова и предложения, составляющие текст произведения, станут по-разному члениться на сюжетные элементы в зависимости от того, где будет проведена черта, отграничивающая текст от нетекста. То, что находится по внешнюю сторону этой черты, не входит в структуру данного произведения: это или не произведение, или другое произведение. Например, в театре XVIII в. скамьи особо привилегированных зрителей устанавливались на сцене так, что зрители в зале одновременно видели на сцене и зрителей, и актеров. Но в художественное пространство пьесы, расположенное внутри ограничивающей его рамки, попадали только актеры, поэтому зритель видел на сцене зрителей, но не замечал их.

Рама картины может быть самостоятельным произведением искусства, однако она находится по другую сторону ограничивающей полотно черты, и мы ее не видим, когда смотрим на картину. При этом, стоит только нам начать рассматривать раму как некоторый самостоятельный текст, чтобы полотно исчезло из поля нашего художественного зрения — оно оказывается по другую сторону границы. Занавес, расписанный специально для данной пьесы, входит в текст, занавес не изменяющийся — нет. Занавес МХАТа с летящей чайкой для каждой из пьес, ставившихся на сцене театра, в отдельности — находится за пределами текста. Но стоит нам представить все постановки театра как единый текст (это возможно при наличии идейно-художественной общности между ними), а отдельные пьесы как элементы этого единства, и занавес окажется внутри художественного пространства. Он станет элементом текста, и мы сможем говорить о его композиционной роли.

Примером непроницаемости рамки для семантических связей является знаменитая эрмитажная «Кающаяся Мария Магдалина» Тициана. Картина вставлена в мастерской работы раму, изображающую двух полуобнаженных мужчин с закрученными усами. Соединение сюжета картины и сюжета рамы порождает комический эффект. Однако этого соединения не происходит, поскольку, рассматривая картину, мы исключаем раму из своего семантического поля — она лишь воплощенная граница художественного пространства, которое составляет целостный универсум. Стоит нам обратить внимание на раму в качестве самостоятельного текста, как картина превращается в ее границу и в этом смысле не отличается от стены. Рама картины, рампа сцены, границы экрана составляют границы художественного мира, замкнутого в своей универсальности.

С этим связаны определенные теоретические аспекты искусства как моделирующей системы. Будучи пространственно ограниченным, произведение искусства представляет собой модель безграничного мира.

Рама картины, рампа в театре, начало и конец литературного или музыкального произведения, поверхности, отграничивающие скульптуру или архитектурное сооружение от художественно выключенного из него пространства, — все это различные формы общей закономерности искусства: произведение искусства представляет собой конечную модель бесконечного мира. Уже потому, что произведение искусства в принципе является отображением бесконечного в конечном, целого в эпизоде, оно не может строиться как копирование объекта в присущих ему формах. Оно есть отображение одной реальности в другую, то есть всегда перевод.

Приведем лишь единственный и извлеченный не из сферы искусства пример, показывающий связь между проблемой границы и условностью языка отображения объекта в некотором другом.

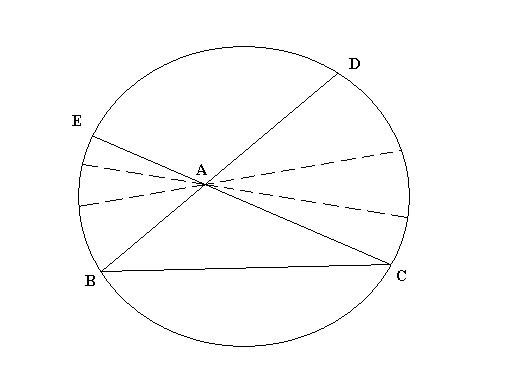

Исходное положение геометрии Лобачевского — отрицание пятого постулата Эвклида, согласно которому через точку, не лежащую на данной прямой, нельзя провести более одной прямой, параллельной данной. Обратное предположение полностью разрывает с привычными наглядными представлениями и, как кажется, средствами «употребительных» (по терминологии Лобачевского) приемов геометрии на плоскости не может быть изображено. Однако стоит, как это сделал немецкий математик Клейн, нанести на обычной эвклидовой плоскости круг и начать рассматривать лишь его внутренность,

исключив из рассмотрения окружность и внележащую область, как окажется возможным наглядно моделировать положения геометрии Лобачевского. Достаточно взглянуть на чертеж, чтобы убедиться, что внутри окружности (которая в своей отграниченности выступает в качестве отображения всего пространства Лобачевского, а проведенные в нем хорды — заменители прямых) положение Лобачевского о возможности проведения через одну точку двух параллельных к третьей прямых (здесь — хорд) выполняется. Именно характер отграниченности пространства позволяет обычную геометрию внутри круга рассматривать как модель геометрии Лобачевского1.

Приведенный пример имеет прямое отношение к проблеме рамки в искусстве. Моделируя безграничный объект (действительность) средствами конечного текста, произведение искусства своим пространством заменяет не часть (вернее, не только часть) изображаемой жизни, но и всю эту жизнь в ее совокупности. Каждый отдельный текст одновременно моделирует и некоторый частный и универсальный объект. Так, сюжет «Анны Карениной», с одной стороны, отображает некоторый сужающийся объект: судьбу героини, которую мы вполне можем сопоставить с судьбами отдельных, окружающих нас в каждодневной действительности, людей. Этот объект, наделенный собственным именем и всеми другими приметами индивидуальности, составляет лишь часть отображаемого в искусстве универсума. Рядом с судьбой героини в этом смысле можно поставить бесчисленное множество других судеб. Однако этот же сюжет, с другой стороны, представляет собой отображение иного объекта, имеющего тенденцию к неограниченному расширению. Судьбу героини можно представить как отображение судьбы всякой женщины определенной эпохи и определенного социального круга, всякой женщины, всякого человека. В противном случае перипетии ее трагедии возбуждали бы чисто исторический интерес, а для читателя, далекого от специальных задач изучения нравов и быта, уже ставших достоянием истории, просто были бы скучны. Можно, таким образом, выделить в сюжете (и шире — во всяком повествовании) два аспекта. Один из них, при котором текст моделирует весь универсум, можно назвать мифологическим, второй, отображающий какой-либо эпизод действительности, — фабульным. Можно отметить, что возможны художественные тексты, относящиеся к действительности только по мифологическому принципу. Это будут тексты, отображающие все не через посредство отдельных эпизодов, а в виде чистых сущностей, например мифы. Однако художественные тексты, построенные только по фабульному принципу, видимо, невозможны. Они не будут восприниматься в качестве модели некоторого объекта, воспринимаясь как самый этот объект. Даже когда «литература факта», хроника Дзиги Вертова или «cinéma-vérité» стремятся заменить искусство кусками реальности, они неизбежно создают модели универсального характера, мифологизируют действительность, хотя бы самим фактом монтажа или же невключения определенных сторон объекта в поле зрения кинокамеры. Таким образом, именно мифологизирующий аспект текста связан в первую очередь с рамкой, в то время как фабульный стремится к ее разрушению. Современный художественный текст строится, как правило, на конфликте между этими тенденциями, на структурном напряжении между ними.

Практически этот конфликт чаще всего осознается как спор между представлением о том, что произведение искусства есть условное отображение объекта («обобщение»), как считали и романтики и реалисты XIX в., или самый объект («вещь»), как считали, например, футуристы и другие, связанные с авангардизмом, направления в искусстве XX в.

Обострение этих споров, то есть фактически споров о природе условности в искусстве, неизменно будет обострять проблему границ текста. Статуя барокко, не умещающаяся на пьедестале, «Сентиментальное путешествие» Стерна, демонстративно оканчивающееся «не концом», пьесы Пиранделло или постановки Мейерхольда, переносящие действие за рампу, «Евгений Онегин», обрывающийся без сюжетной развязки, или «книга про бойца» «Василий Теркин», которая противостоит канцелярским «делам» именно как жизнь, своей бесконечностью:

-

Без начала, без конца —

Не годится в «дело»! —

все это разные формы конфликта между мифологическим и фабульным аспектами текста.

Сказанное особенно существенно в связи с проблемой рамки в словесном художественном тексте. Рамка литературного произведения состоит из двух элементов: начала и конца. Особая моделирующая роль категорий начала и конца текста непосредственно связана с наиболее общими культурными моделями. Так, например, для очень широкого круга текстов наиболее общие культурные модели будут давать резкую отмеченность этих категорий.

Для многих мифов или текстов раннего средневековья будет характерна повышенная роль начала как основной границы. Это будет соответствовать противопоставлению существующего как сотворенного несуществующему как несотворенному. Акт творения — создания — есть акт начала. Поэтому существует то, что имеет начало. В связи с этим утверждение своей земли как культурно, исторически и государственно существующей в средневековых хрониках часто будет оформляться в виде повествования о «начале» своей земли. Так, киевское летописание следующим образом определяет самое себя: «Се повести временных лет откуду есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду русская земля стала есть». Сама «Повесть временных лет» — это рассказ о началах. Не только земли, но и роды, фамилии существуют, если могут указать на своего первоначальника.

Начало имеет определяющую моделирующую функцию — оно не только свидетельство существования, но и замена более поздней категории причинности. Объяснить явление — значит указать на его происхождение. Так, объяснение и оценка какого-либо факта, например убийства князем брата, будет осуществляться в форме указания на то, кто первый совершил этот грех. Подобную систему представлений воспроизведет Гоголь в «Страшной мести», где всякое новое преступление выступает не как следствие первоначального греха, а как сам этот, растущий первый акт убийства. Поэтому все преступления потомков увеличивают грех основоположника событий. С этим можно сопоставить утверждение Грозного, что Курбский своим бегством за рубеж погубил души своих — уже умерших — предков. Показательно, что речь идет не о потомках, а о предках. Текст обращен не к концу, а к началу. Основной вопрос — не «чем кончилось», а «откуда повелось».

Не следует думать, что подобный тип «мифологизации» свойствен только «Повести временных лет» или, скажем, «Повести о Горе-Злочастии», где судьба «доброго молодца» предваряется таким вступлением:

-

… А в начале века сего тленного

Сотворил небо и землю,

Сотворил бог Адама и Еву…

…Ино зло племя человеческо:

В начале пошло непокорливо…

Стремление объяснить явление указанием на его истоки свойственно очень широкому кругу вполне современных культурных моделей, например эволюционно-генетическому этапу науки, заменявшему, скажем, изучение языка как структуры историей языка, а анализ функций художественного текста в коллективе — разысканиями о происхождении текстов. Сказанное не ставит под сомнение важность подобных исследований, а только указывает на связь их с определенными видами отграниченностей моделей культуры.

Модели культуры с высокой отмеченностью начала определенным образом связаны с появлением текстов, отграниченных только с одной, начальной точки зрения.

Можно назвать тексты, которые считаются «отграниченными», если имеют начало. Конец же принципиально исключается — текст требует продолжения. Таковы летописи. Это тексты, которые не могут кончиться. Если текст оборвался, то или же должен найтись его продолжатель, или текст начинает восприниматься как неполный, дефектный. Получая «конец», текст становится неполным. Принципиально открытый характер имеют такие тексты, как злободневные куплеты типа ноэлей, которые должны продолжаться по мере развития событий. На этом же принципе построены «Певец во стане русских воинов» Жуковского и «Дом сумасшедших» Воейкова. Можно было бы указать также на произведения, публикуемые главами, выпусками, которые продолжаются автором уже после того, как часть текста стала известна читателю: «Евгений Онегин» или «Василий Теркин». Характерно, что в момент превращения «собранья пестрых глав», публикуемых на протяжении ряда лет, в книгу, единый текст, Пушкин не придал ему признаков «оконченности», но ослабил и функцию начала: дав в седьмой главе пародию на классицистическое вступление в поэму («хоть поздно, а вступленье есть»), Пушкин подчеркнул «безначальность» поэмы. Аналогичную трансформацию пережил и «Теркин». Черты такого же конструктивного принципа можно усмотреть и в композиции серий новелл, романов или кинофильмов, продолжаемых потому, что авторы не могут решиться «убить» полюбившегося уже читателю героя или эксплуатируют коммерческий успех начальных произведений.

Поскольку бесспорно, что современный литературный журнал в определенной мере воспринимается как единый текст, то и здесь мы имеем дело с построением, дающим фиксированное начало и «открытый» конец.

Если начало текста в той или иной мере связано с моделированием причины, то конец активизирует признак цели.

От эсхатологических легенд до утопических учений мы можем проследить широкую представленность культурных моделей с отмеченным концом, при резко пониженной моделирующей функции начала.

В связи с разной степенью отмеченности начала или конца в культурных моделях разного типа вперед выдвигаются рождение или смерть как основные моменты бытия, возникают сюжеты типа «Рождение человека», «Три смерти», «Смерть Ивана Ильича». Именно усиление моделирующей функции конца текста (жизнь человека, равно как и ее описание, воспринимаются в качестве особых текстов, заключающих в себе информацию большой важности) вызывает протест против того, чтобы конец рассматривать в качестве основного носителя значения. Возникает оксюморонное в данной системе выражение «бессмысленный конец», «бессмысленная смерть», сюжеты, посвященные бессмысленной гибели, неразгаданному предназначению героев:

-

Спой о том, что не свершил он,

Для чего от нас спешил он…

(А. А. Блок)

У Лермонтова в письме М. А. Лопухиной от 28 августа 1832 г. рядом помещены два стихотворения. В одном говорится о стремлении отказаться от осмысленного и целенаправленного бытия человека ради стихийной жизни природы:

-

Для чего я не родился

Этой синею волной? —

………………………………

Не страшился б муки ада,

Раем не был бы прельщен;

………………………………

Был бы волен от рожденья

Жить и кончить жизнь мою! —

другом — открытая полемика с представлением о том, что осмысленность жизни заключена в ее конце:

-

Конец! Как звучно это слово,

Как много — мало мыслей в нем!

С этим можно было бы сопоставить выделенность моделирующей функции конца в каждой из новелл «Героя нашего времени» и приглушенность ее в тексте романа как целом. Личная судьба Печорина «кончается» задолго до конца текста: о смерти героя сообщается в «предисловии» к его «журналу», то есть в середине текста, а завершается роман как бы на полуслове: «Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений». Поэма «Сашка» сознательно создается как отрывок, не имеющий конца.

Между тем очевидно, что, например, для современного бытового мышления моделирующая функция конца очень значительна (ср. стремление читать книги с конца или «подглядывать» в конец).

Это особенно существенно в связи с проблемой рамки в словесном художественном тексте. Рамка литературного произведения состоит из двух элементов — начала и конца. Приведем пример функции конца как текстовой рамки. В литературном произведении нового времени с понятием «конца» связываются определенные сюжетные ситуации. Так, Пушкин в отрывке «Вы за “Онегина” советуете, други…» определил типичные «концевые» ситуации:

-

Вы за «Онегина» советуете, други,

Опять приняться мне в осенние досуги.

Вы говорите мне: он жив и не женат.

Итак, еще роман не кончен…

Это не исключает того, что текст может демонстративно кончаться «неконцом» («Сентиментальное путешествие» Стерна) и что определенные типы нарушений штампа могут, в свою очередь, превратиться в штампы.

Рассмотрим наиболее трафаретное представление о «конце» текста, например, happy end. Если герой умирает, мы воспринимаем произведение как оканчивающееся трагически. Если же он женится, совершает великое открытие или улучшает производственные показатели своего предприятия, — как имеющее счастливый конец. При этом не лишено интереса, что переживание конца текста как счастливого или несчастного включает в себя совершенно иные показатели, чем если бы речь шла о подлинном событии. Если нам, рассказывая о действительном историческом факте, имевшем место в прошлом веке, сообщают, что главное действующее лицо в настоящее время уже скончалось, мы не будем воспринимать это сообщение как печальное: нам заранее известно, что человек, действовавший сто лет тому назад, сейчас не может не быть мертв. Однако стоит избрать то же самое событие предметом художественного произведения, как положение коренным образом меняется. Текст заканчивается победой героя — и мы воспринимаем рассказ как имеющий счастливый конец, текст доводит повествование до его смерти — и наше впечатление меняется.

В чем же здесь дело?

В художественном произведении ход событий останавливается в тот момент, когда обрывается повествование. Дальше уже ничего не происходит, и подразумевается, что герой, который к этому моменту жив, уже вообще не умрет, тот, кто добился любви, уже ее не потеряет, победивший не будет в дальнейшем побежден, ибо всякое дальнейшее действие исключается.

Этим раскрывается двойная природа художественной модели: отображая отдельное событие, она одновременно отображает и всю картину мира, рассказывая о трагической судьбе героини — повествует о трагичности мира в целом. Поэтому для нас так значим хороший или плохой конец: он свидетельствует не только о завершении того или иного сюжета, но и о конструкции мира в целом.

Показательно, что в случаях, когда конечный эпизод становится исходным для нового повествования (конец жизни для христианина — начало загробного существования; счастливый конец «Севильского цирюльника» становится исходной драматической ситуацией для «Женитьбы Фигаро» и т. п.), он отчетливо осознается как новая история. Не случайны частые концовки повествовательных сюжетов типа: «но это уже совершенно другой рассказ», «но об этом в следующий раз».

Однако в современном повествовании категории начала и конца текста играют и другую роль. Приступая к чтению книги, просмотру кинофильма или пьесы в театре, читатель или зритель может быть не до конца осведомлен или полностью не осведомлен в том, в какой системе закодирован предлагаемый ему текст. Он, естественно, заинтересован в том, чтобы получить максимально полное представление о жанре, стиле текста, тех типовых художественных кодах, которые ему следует активизировать в своем сознании для восприятия текста. Сведения об этом он черпает, в основном, в начале.

Конечно, вопрос этот, превращаясь порой в борьбу текста и штампа, может растягиваться на все произведение, и очень часто конец выступает в роли «антиначала», point’a, пародийно или каким-либо иным образом переосмысляющего всю систему кодирования текста. Этим, в частности, достигается постоянная деавтоматизированность применяемых кодов и предельное снижение избыточности текста.

И все же кодирующая функция в современном повествовательном тексте отнесена к началу, а сюжетно-«мифологизирующая» — к концу. Разумеется, поскольку в искусстве правила существуют в значительной мере затем, чтобы создавать возможность художественно значимого их нарушения, то и в данном случае это типовое распределение функций создает возможности многочисленных вариантных уклонений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 На чертеже видно, что в промежутке между хордами BD и СЕ можно, в пределах пространства круга, провести ряд хорд, которые удовлетворяли бы требованию проходить через точку А и не пересекаться с хордой ВС, что было бы невозможно, если бы мы имели дело с неограниченным пространством плоскости.

*Cтруктура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 203–269.

Ruthenia, 2004