Ю.Е. Березкин

Сибирско-саамские связи в области мифологии на фоне сюжета

ATU 480

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант

07-06-00441-а), ИНТАС (грант 05-10000008-7922) и программы

Президиума РАН "Адаптация народов и культур к

изменениям природной среды, социальным и техногенным

трансформациям"

С критическим отношением Георгия Ахилловича к "финской школе"

в фольклористике трудно не согласиться. Однако допущения и

исследовательские приемы, популярные среди аналитиков сказочных

текстов сто лет назад, не представляют историко-географическое

направление в изучении фольклора и мифологии в целом. Я уже не

раз формулировал свои взгляды на данный предмет [Березкин 2001:

117-120; 2003: 228; 2006a: 229-231; 2007: 164-178] и повторю лишь основной

тезис. Повествовательные тексты и космологические представления,

обладая определенным кругом значений и ассоциаций в контексте

каждой культуры, не порождаются этими культурами, но

воспринимаются от предшественников и соседей. Частота приводящих

к изменениям ошибок копирования зависит от разнообразия тех

контактов, в ходе которых осуществляется передача текстов и

образов. В однородной стабильной культурной среде изменения

накапливаются медленно, а в условиях интенсивного межкультурного

взаимодействия - быстро. Ареальное распределение элементов

фольклора содержит информацию о разновременных культурных

связях.

О значимости отдельных элементов в общем контексте можно

судить, лишь обращаясь за разъяснениями к самим носителям

культуры. Идеалом является не регистрация наличия или отсутствия

элементов "по списку", а наблюдения с целью установить, что

именно в культуре функционально. Поскольку одинаковые элементы в

разных культурах наделяются разным значением и получают разные

функции [Boas 1928: 149-150; 1940: 480, 486, 553-563], в

кросс-культурных исследованиях подобный подход невозможен. Это,

однако, не значит, что наша классификация элементов культуры

может быть здесь чисто логической, предваряющей конкретные

исследования. Коль скоро классификация создается для решения

определенных задач, в частности для изучения прошлого, необходима

ее настройка в соответствии с поступающим материалом. Если

распространение логически выделенных элементов культуры во

времени и пространстве хаотично, то это значит, что подобные

элементы способны возникать в любой среде (и, следовательно,

интересны скорее психологам, нежели антропологам), представляя

собой сборные типы. Если же в распространении элементов

прослеживаются ареальные тенденции, то открывается возможность

выявить факторы, ответственные за такого рода закономерности.

Обращение к данным этнографии, письменной истории, сравнительного

языкознания, археологии, физической антропологии и популяционной

генетики показывает, что в фольклоре и мифологии ареальные

пэттерны отражают главным образом миграции и культурные

взаимодействия. Прямую зависимость подобных пэттернов от

природных и социальных причин (кроме тривиальных случаев типа

отсутствия земледельческих мифов у охотников-собирателей)

обнаружить пока не удалось.

Сюжет ATU 480:

ареальное распределение и главные варианты

Среди почти двух с половиной тысяч сюжетов, выделяемых по

системе Аарне-Томпсона [Uther 2004], многим посвящены отдельные

монографии. Таков сюжет 480, рассмотренный в вышедшей полвека

назад и затем переизданной работе У. Робертса [Roberts 1994]. Сюжет 403 включает 480 в

качестве первого этапа в развитии действия. Несоответствие

предпринятой Робертсом попытки исчерпывающего охвата материала

той условной системе, которую предлагают фольклорные указатели,

очевидно и лишний раз иллюстрирует все перечисленные Г. Ясон

дефекты "финской школы" [Jason 1970]. Работая через полвека после К. Крона

и А. Аарне, Робертс и сам это, по-видимому, понимал. Однако

включая в перечень анализируемых текстов такие, которые

определению сюжета 480 заведомо не соответствуют, Робертс

собственной системы не предложил. Отбор им текстов за пределами

Европы определялся, похоже, случайным знакомством автора с

отдельными публикациями.

Для решения задачи, которую ставил перед собой Робертс,

последнее не было, впрочем, существенно. Реконструируя картину

распространения и взаимодействия сюжетных вариантов, он, в

соответствии с аарне-томпсоновской традицией, мыслил в масштабе

столетий и, вопреки заявке на глобальный охват, на самом деле

ограничивался Европой с прилегающими областями Азии и Северной

Африки. Почти все учтенные им экзотические варианты (в частности

марковский с Колымы и америиндейские) представляют собой

европейские заимствования в аборигенный фольклор. Насколько

убедительными оказались его выводы в отношении истории вариантов

сюжета в европейском фольклоре и можно ли что-то в принципе

реконструировать в подобных масштабах и границах, судить не

берусь. Свою задачу я вижу в том, чтобы, отойдя от евроцентричной

позиции, постараться найти логику именно в глобальном

распределении материала.

Приведу описание сюжета 480 [Uther 2004: 281] в моем переводе. Указания на

номера отдельных мотивов (по С. Томпсону) и деления на абзацы

опущены.

"Мачеха тиранит падчерицу, загружает ее работой. Сюжет

существует в двух основных вариантах. 1) Девушка теряет предмет

(часто – веретено), который уносит река или ветер. Она бежит за

ним и попадает к старухе (людоедке), которая просит ее привести в

порядок (или в беспорядок) ей голову, поискать там вшей. Когда

старуха затем предлагает выбрать в награду шкатулку, девушка

берет ту, что попроще. 2) Девушка падает в колодец (или ее

столкнули туда, или она прыгает в колодец за пропавшим

предметом), либо идет за катящейся лепешкой (за клубком пряжи, и

пр.). По пути она встречает животных, предметы или людей, которые

просят об одолжении (корова хочет, чтобы ее подоили, старик или

старуха – чтобы у них поискали насекомых и чтобы их покормили, из

печи надо вынуть хлеб, яблоню потрясти т.п.). Девушка все

исполняет. Затем девушка приходит в дом старухи (Госпожи

Метелицы, старика, сверхъестественных существ вроде великана или

двенадцати месяцев), где получает задания. Например, она должна

исполнить работы по дому или на ферме, накормить демона или

поискать у него насекомых, причесать фей, принести воды в решете,

отмыть добела черную шерсть. Она все исполняет благожелательно и

усердно, и получает в награду золото, драгоценности, либо

делается красавицей, либо драгоценности начинают сыпаться у нее с

губ. Если ей предлагают выбрать награду, она берет невзрачную

вещь, которая дома оказывается исключительно ценной. В некоторых

вариантах девушка нарушает запрет входить в определенное

помещение, в результате чего оказывается вся в золоте. Когда

после этого она бросается бежать, животные, предметы и люди,

которым она оказала услугу по пути из дома, помогают ей убежать

от демона. Когда падчерица возвращается, завистливая мачеха

посылает в аналогичное путешествие родную дочь. Попадая в те же

самые ситуации, та отказывает в помощи тем, кто просит о ней,

демонстрирует непослушание и вздорный характер, в результате чего

сурово наказана: с ее губ падают лягушки, на голове вырастают

рога, она делается уродкой, покалечена или убита. В завершение

добрая девушка обычно выходит за принца."

Множество реалий, включенных в это описание в качестве

примеров, не встречаются за пределами Европы и прилегающих

областей Азии и Африки. Но факультативны и те, которые в принципе

могут иметь универсальный характер. Так награда девушки состоит

либо в материальных ценностях, либо в преображении ее облика – а

если в чем-то еще? Робертс отказался от одного из главных

мотивов, включенных в определение, и привлек к рассмотрению

некоторые тексты, в которых вместо двух девушек действуют двое

юношей или мужчин. Идя подобным путем и сжимая определение до

того предела, когда сюжет еще остается узнаваемым, мы получаем

следующую формулу. А и Б – персонажи одного пола и возраста, но

различающиеся нравственными качествами и социальным положением;

при встрече с существами нечеловеческой природы А ведет себя

правильно, Б – неправильно, в результате чего А награжден

(достигает цели), Б – наказан (не достигает цели).

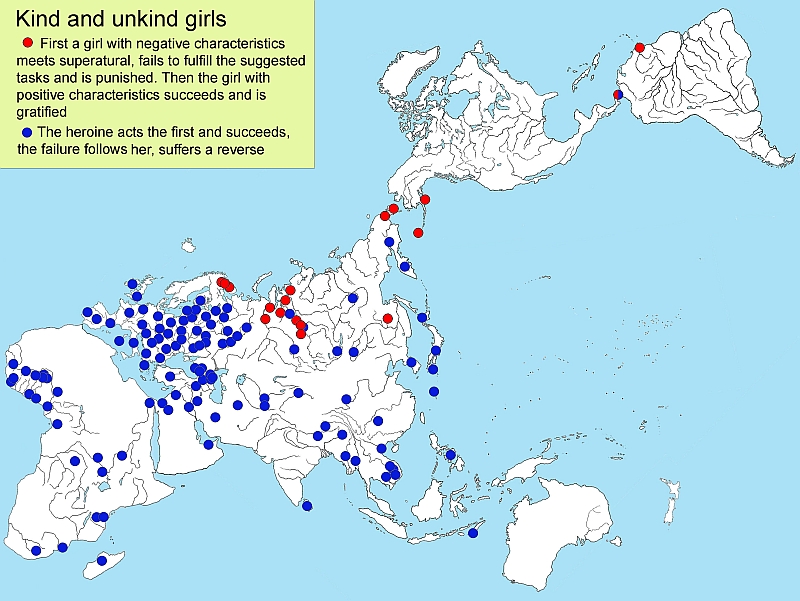

Если бы мы нанесли на карту все этнические группы, у которых

записаны тексты, отвечающие данному определению, то увидели бы,

что сюжет распространен почти повсеместно. Наиболее заметные

исключения – его отсутствие в Австралии, на юге Африки у койсанов

и в районах Южной Америки, наиболее удаленных от Панамского

перешейка (отсутствие сюжета в Северной Африке и Скандинавии,

скорее всего обусловлено неполнотой моей базы данных). Для

заключений исторического характера этого недостаточно. Сведения

по многим австралийским группам и по индейцам юга и востока Южной

Америки отрывочны или отсутствуют вовсе, данные по бушменам и

готтентотам также не вполне представительны ввиду небольшого

числа обследованных групп и их культурной однородности. Но

главное, что повествования, отвечающие предложенной выше формуле,

настолько различаются конкретными деталями, что наличие

исторической связи между всеми традициями не очевидно.

Необходимо было выделить такие варианты сюжета, которые бы

имели компактную, не обремененную подробностями формулировку, но

для которых ареальное распределение записей демонстрировало бы

ясные ареальные закономерности – иначе история развития сюжета не

может быть восстановлена даже гипотетически. Значимыми для

классификации вариантов оказались два обстоятельства. Первое –

являются ли протагонистами девушки или мужчины. Второе –

подвергается ли испытаниям вначале положительный персонаж, а

затем отрицательный, или наоборот – сперва отрицательный, затем

положительный. Если первая дихотомия лежит на поверхности, то

вторая не столь заметна (у Робертса она не фигурирует). Похоже,

однако, что именно учет этого обстоятельства делает картину

осмысленной.

Сперва об альтернативе "девушки – мужчины". Варианты с

мужчинами распространены шире, чем варианты с девушками, в

частности представлены в разных районах не только Старого, но и

Нового Света. В Америке это эскимосы Гренландии [Rink 1875, №

125: 461], сэлиши (группа халкомелем) [Hill-Tout 1904: 339-341],

майхуна [Bellier 1991, № 29: 275-277], бора [Razуn 1992:

154-156], мундуруку [Murphy 1958, № 13: 83-85], шипая [Nimuendaju

1920: 1034-1035], журуна [Villas Boas, Villas Boas 1973: 137-142], каяби [Grьnberg 1970: 167;

Pereira 1995, № 6:

52-54], иранше [Pereira 1985, № 31: 142-155], пареси [Pereira 1986, № 50: 436-441], в

Океании и на Новой Гвинее – букавак [Lehner 1931, № 6, 7: 48-52, 53-54], папуасы озера

Кутубу [Williams 1941, № 15: 149-151], меланезийцы островов

Адмиралтейства [Meier 1908, № VI.2: 656-657], полинезийцы атолла

Капингамаранги в Микронезии [Elbert 1949: 243]. Варианты с

девушками (рис. 1) отсутствуют на Новой Гвинее и в Океании, а в

Америке, не считая тесно связанного с северо-востоком Азии

Берингоморья, отмечены крайне редко – лишь у куна Панамы [Chapin

1989: 160-166] и у варрау устья Ориноко [Wilbert 1970, № 113:

239-240]. Стоит заметить, что в фольклоре этих двух этносов есть

и другие общие мотивы. Лишь у них и более нигде в мире

зафиксированы параллели для арктического (чукчи и эскимосы

инупиак-инуит) мифа о Седне (женщина, в данном случае Лягушка,

цепляется за борт лодки, ей обрубают пальцы, обрубки превращаются

в водных животных) [Chapin 1989: 32-42; Wassen 1934: 7; Wilbert

1970, № 140, 144: 288, 305]. Миф варрау особенно похож на

северные, что давно замечено [Zerries 1954: 346, 376]. Куна –

земледельцы и чибча по языку, варрау – языковый изолят,

охотники-собиратели, потомки доаравакского и докарибского

населения северо-востока Южной Америки. К этим текстам варрау и

куна мы позже вернемся.

Второй показатель (кто первым подвергается испытаниям -

положительный персонаж или отрицательный) для мужского извода не

релевантен. Повествований с мужским отрицательным персонажем в

начальной позиции ничтожно мало по сравнению с теми, в которых

первым испытаниям подвергается герой (в Евразии мне удалось найти

по одной версии у саамов [Волков 1995: 65] и финнов [Viiding

1980: 21-26]). В Южной Америке неудачник действует первым у

майхуна (западные тукано колумбийской Амазонии), при том, что в

отношении прочих подробностей этот текст не отличается от других

южноамериканских повествований об уроде или калеке, который,

попав к могущественному персонажу, не сходится с его женой или

дочерью и в результате достигает успеха, тогда как другой

персонаж нарушает воздержание и наказан.

Существуют еще редуцированные варианты, встроенные в

повествования разных жанров в Старом и Новом Свете. Неудачник,

действующий прежде героя, типичен для героических повествований,

а действующий после героя – для трикстерских. Ареальное

распределение тех и других пока не исследовано, и поскольку

интересующий нас сюжет не играет в них самостоятельной роли и не

определяет композицию текстов в целом, я их не рассматриваю.

В женском изводе сюжета (т.е. в собственно ATU 480) случаи с отрицательным

персонажем в начальной позиции встречаются хоть и реже тех

случаев, когда испытаниям первой подвергается героиня, однако они

все же достаточно многочисленны, причем их ареальное

распределение не беспорядочно. Тексты такого рода распространены

в Северной Евразии от саамов до чукчей и далее в Берингоморье у

алеутов и эскимосов юпик (но не инупиак). Территориально отделены

от других, но сюжетно им близки мифы варрау и куна. Структура

текста куна, правда, осложнена и не имеет точных параллелей в

других традициях: сперва "положительная" девушка добивается

частичного успеха, затем "отрицательная" гибнет, а завершается

все торжеством "положительных", но не девушек, а взрослых

женщин.

На большей части территории Старого Света вариант с

девушкой-неудачницей в начальной позиции не известен. Обратный же

вариант (сперва приключения и награда "доброй" девушки, затем

наказание "недоброй") распространен как раз на основной части

Евразии и в Африке, хотя есть и в северной Евразии у коряков

(береговых и оленных [Меновщиков 1974, № 136: 419-422; Jochelson

1908, № 33: 183]), ительменов [Меновщиков 1974, № 178: 533-536],

северных селькупов [Тучкова 2004: 209-210] и манси [Ромбандеева

2005, № 6: 77-81]. Кетская версия [Ошаров 1936: 119-121], видимо,

заимствована от русских, про якутскую [Сивцев-Омоллоон 1976:

104-112] это можно сказать наверняка.

Широкое распространение мужского извода сюжета, встречающегося

в Африке, Океании и в обеих Америках, предполагало бы его

огромную древность, если бы удалось доказать историческое родство

всех традиций. Последнее, однако, сомнительно. Например, восемь

южноамериканских текстов (включая миф майхуна, в котором первым

действует неудачник) представляют собой, как было сказано,

вариации одного и того же повествования об исцеленном уроде или

калеке. В Северной Америке подобный миф, однако, не известен, так

что тексты сэлишей и гренландских эскимосов сходны с

южноамериканскими, друг с другом, с океанийскими, африканскими и

прочими лишь в отношении своей самой общей структуры.

Анализировать некоторые из подобных текстов вместе с текстами,

точно отвечающими определению сюжета ATU 480, как это попытался сделать Робертс,

нецелесообразно.

Ситуация с женским изводом сюжета совершенно иная. Можно

предположить, что исходная область его формирования находилась

где-то в северной Евразии. Именно в Сибири представлены версии

как с неудачницей, так и с героиней в исходной позиции, причем в

тех и в других действуют актуальные мифологические персонажи. Из

Азии версия с неудачницей была, видимо, принесена в Америку

(варрау и куна). Наиболее распространенный в мировом фольклоре

вариант, согласно которому первой испытаниям подвергается добрая

девушка, мог возникнуть в сколь угодно отдаленную эпоху, но

широко распространился по Евразии и Африке недавно. В пользу

позднего распространения – отсутствие в соответствующих текстах

за пределами Сибири этиологических концовок, их жанровая

принадлежность (волшебная сказка), однообразие нескольких широко

распространенных форм. В древних памятниках Европы,

Средиземноморья, Южной и Восточной Азии данный сюжет не

отражен.

Рассмотрим подробнее северо-евразийские версии с

девушками-неудачницами в начальной позиции. Все эти тексты (кроме

амурского, который выглядит обрывком забытого мифа) связаны с

актуальными мифологическими персонажами, ответственными за

благополучие и изобилие.

Северо-евразийские и американские повествования о встрече

девушек с обладателем ценностей

Исследователи рассматривали данный сюжет лишь в контексте

отдельных традиций, игнорируя параллели в соседних, да и вообще

не занимаясь сопоставлением вариантов. Имеет поэтому смысл

привести резюме всех текстов.

Саамы. Старуха была полусобака, ее

муж – человек, сын - материнской природы. Старуха идет к трем

сестрам, приводит старшую, велит не смотреть, когда она станет

варить мясо. Та смотрит, мешок потек, девушка окаменела. То же со

средней сестрой. Младшая не смотрит, выходит замуж за сына

старухи. Далее о превращении протагонистов в диких оленей

[Щеколдин 1890, № 7: 161-162].

Саамы. Cтарик был настоящий человек, у старухи половина

тела как у зверя. Их сын вырос, мать идет за невестой. Пока сын

на охоте, она приводит старшую дочь других стариков, не велит ей

смотреть, как она варит ужин в кожаном мешке. Девушка смотрит,

мешок потек, женщина превратила девушку в камень. То же со

средней сестрой. Младшая не смотрит, выходит замуж. Далее о том,

как ее сын и муж стали дикими оленями [Харузин 1890:

344-345].

Саамы. Юноша-олень просит мать

высватать невесту. Та приводит старшую дочь стариков, велит ей не

подглядывать, варит мясо в кожаном мешке. Мешок потек, значит,

девушка подглядывала, старуха превращает ее в камень. То же со

средней сестрой. Младшая не подглядывает, повязывает мужу и

оленятам на шею платки, становится хорошей женой [Чарнолуский

1965: 36-37].

Саамы. Мяндаш-парень, сын

женщины-оленя Мяндаш-девы, просит мать привести ему невесту.

Старшая дочь старика с трудом переходит вброд реку крови, где

волны из легких, камни из печени, съедает стельки из жира в обуви

свекрови, кладет вместо жира траву, бьет оленят по носу. Свекровь

превращает ее в камень. То же со средней сестрой. Младшая

высушивает кровавую реку порошком из ольховой коры, хорошо сушит

стельки, подвязывает красное сукно оленятам в уши. Далее о

превращении протагонистов в диких оленей [Чарнолуский 1965:

55-62].

Ненцы (Пясинская тундра). В пургу

старик посылает старшую дочь в жены Котуре, чтобы тот

смилостивился. Она должна толкать санки против ветра, завязать

завязки на одежде и вытрясти из обуви снег лишь достигнув вершины

горы, не должна гнать птичку, когда та сядет ей на плечо, ничего

не должна трогать в чуме Котуры. Девушка все сделала не так,

прогнала птичку, стала есть в чуме мясо. Котура приходит, велит

половину мяса отнести соседям, в чум там не заходить, подождать,

пока вернут пустое корытце. Девушка не стала искать чум,

выбросила мясо в снег. Утром Котура велит за день сшить одежду из

шкур. Старушка просит поискать у нее вшей, девушка отказывается,

говорит, что много работы. Одежда получилась плохая, Котура

разорвал девушку, выбросил. То же со средней сестрой. Младшая все

делает правильно, находит пень, в нем дверь, старушка забирает

принесенное мясо, возвращает корытце с женской утварью. Когда

девушка начинает шить, старушка велит искать у нее вшей, из ее

уха выходят четыре работницы, все исполняют. Котура берет девушку

в жены, пурга прекращается [Ошаров 1936: 195-206].

Ненцы (Тухардская тундра, запись

К.И. Лабанаускаса). В пургу отец посылает старшую дочь выйти

замуж. У края озера она должна снять с обуви повязки, на другом

берегу поправить "шайтанчики" (ср. кетские тексты, где в этом

месте фигурируют деревца), не ругать детей, которые выбегут

навстречу. Та не развязывает повязки, ломает "шайтанчики", ругает

детей, когда те называют ее сестрой. Дети исчезают, человек в

чуме велит сварить еду, отнести своей матери. Девушка не нашла

старушку, три года ходила, человек ее разорвал. То же со средней

сестрой. Младшая босиком перешла воду, не замерзнув, приласкала

детей, понесла еду старушке, нашла дырявый корень дерева, сунула

туда миску, получила обратно иглы и наперстки. Человек в чуме

велит сшить одежду. Согласившись поискать вшей у старухи, девушка

видит у нее в ухе работающих женщин, они шили одежду, которую

должна была сшить девушка. Она выходит замуж, ее отец тоже

счастлив [Ненянг 1997: 56-58].

Ненцы. Мерзнущий старик посылает

старшую дочь искать теплый чум, велит идти через озеро, распустив

пимы. Та поднимает пимы, гонит выбежавших навстречу собак. Хозяин

просит отнести мясо в другой чум, девушка съедает мясо сама, не

может сшить одеяло без швов, склеивает его, оно разваливается.

Она отказывается искать вшей у старухи, хозяин ее убивает. То же

со средней сестрой. Младшая приласкала собак, стала искать вшей у

старухи, увидела в ее ухе людей, шьющих для нее одеяло. Девушка

выходит замуж и берет отца в теплый чум [Тонков 1936:

149-153].

Энцы. Мерзнущий старик посылает

старшую дочь искать теплый чум. Велит идти через озеро, развязав

завязки на обуви, не гнать собак, они доведут до чума. Девушка не

развязывает завязки, гонит собак. В чуме мужчина просит отнести

вареное мясо в другой чум. На улице темно, девушка съедает мясо

сама. Уходя, мужчина велит склеить одеяло без швов, у девушки оно

рвется. Она отказывается искать вшей у старухи. Мужчина прогоняет

девушку, она замерзает. То же со средней сестрой. Младшая делает

все правильно, вместо другого чума находит яму с людьми, опускает

туда чашку, те возвращают пустую, положив в нее золотой аркан.

Девушка ищет в голове у старухи, видит, как человечки у нее в ухе

делают одеяло без швов. Мужчина женится на девушке, велит бросить

аркан, появляются олени. Девушка приводит отца жить к себе

[Сорокина, Болина 2005, № 44: 183-187].

Ханты (нижнеобские, р. Казым).

Человек "в доме за запертой дверью" мерзнет, посылает старшую

дочь к Северному Ветру, чтобы не сильно дул. Она не слушает

советов отца (завязывает завязки на шубе и обуви, гонит, а не

целует медведей, рубит дрова острым, а не тупым топором, убирая в

доме, съедает подобранные с полу кусочки мяса). Северный Ветер

приходит, спрашивает точило, его нигде нет - кусочки мяса и были

точилом. Он велит отнести мясо в соседний дом. Девушка никого не

находит. Северный Ветер велит сделать до его возвращения

соболиную шубу. Старуха просит поискать у нее вшей, девушка

отказывается, не успевает склеить шкуры, Ветер ее убивает. То же

со средней сестрой. Младшая завязывает завязки лишь перейдя

озеро, обнимает медведей, кусочки мяса с пола кладет на

подоконник, ищет у старухи вшей, видит у нее за ухом маленьких

женщин, они делают шубу. Она остается с Северным Ветром, у ее

отца становится тепло [Лукина 1990, № 12: 73-74].

Кеты. У старика Ырохота жена и две

дочери, старшая – колмасам (обозначение чертовки у кетов).

Наступают морозы, "доси" (культовые деревянные фигуры) мерзнут.

Они посылают к старикам Ырохотам Зайчиху спросить, когда настанет

тепло. Та сперва забывает ответ, затем говорит, чтобы доси

послали старухе ее коробку из лягушачьей кожи. Старуха получает

коробку, но теплее не становится. Ырохоты понимают, что Усес

("теплое небо") вернет тепло, когда получит в жены их дочь,

сажают в котел колмасам, котел поднимается на небо. Там деревца

радуются, что поднялась "их тетя", но колмасам бьет их ольховым

прутом. Усесь велит ей отнести корытце с мясом его родителям.

Колмасам выходит, проваливается сквозь отверстие невидимого чума,

"на семи солнцах и лунах верхнего мира высохла". На земле опять

становится холодно. Старики направляют вторую дочь, она раздает

деревцам рыбную муку, выйдя из чума замечает искры, летящие из

другого, оставляет там мясо, возвращается. Уходя на охоту, Усесь

велит сшить сперва рукавицы, на другой день парку. Девушка

относит немятую кожу в чум, где накануне оставила мясо. Там

старушка садится на кожу и пока девушка ищет у нее вшей, кожа

превращается в рукавицы, в парку. Усесь берет девушку в жены, на

земле становится тепло [Дульзон 1969, № 61: 199-203].

Кеты. В мороз люди голодают. Старик

посылает Зайчиху к бабушке спросить, чего хочет Усесь. На

обратном пути та забывает ответ, старик посылает Лисицу, она

приносит известие, что Усесь хочет жениться "на их сестре"

(очевидно, что Лиса и Зайчиха – тоже дочери старика). Кэлбэсам

подслушивает, посылает к Усесю свою дочь. Молодые деревца,

кустики (они дети солнца), радуются, говорят, что тетя идет, но

дочь Кэлбэсам бьет их палкой. Деревца велят ей проглотить в доме

Усеся точило. Когда Усесь возвращается с охоты, дочь Кэлбэсам

отвечает ему, что не видела точила. Усесь велит отнести мясо

старикам; дочь Кэлбэсам не знает, куда идти, вываливает мясо в

дупло пня. Ночью она спит с Усесем, утром тепло, Кэлбэсам

радуется, что дочь вышла замуж. Уходя на охоту, Усесь дает жене

шкуру с оленьего лба, велит сшить рукавицы. Та скатывается на

шкуре с каменного чума, со второго раза падает, погибает. Усесь

насылает еще более сильный мороз. Повторяется эпизод с забывчивой

Зайчихой, Лисицей. Дочь старушки следует ее советам, подправляет

деревца, смазывает их жиром, елки радуются, что тетя идет, велят

положить точило за тиску (берестяное покрытие чума). Девушка дает

точило вернувшемуся Усесю, получив указание отнести мясо, находит

чум по вылетевшей искре, кладет мясо в блюдо стариков. Утром

тепло. Мать Усеся просит искать у нее вшей, кладет под себя шкуру

со лба оленя, вечером вынимает готовые рукавицы, велит девушке

ответить Усесю, что шила сама. Усесь с женой спускается вниз,

гостит у родителей жены. Кэлбэсам. спрашивает, почему Усесь не

принес ей гостинцы, идет по его следу, Усесь видит поднимающуюся

за ним тучу. За чумом к ушам волков привязаны веревки, которыми

земля стянута. Дочь стариков, ставшая женою Усеся, уши выдернула,

веревки на уши намотала, землю держит. Волки освободились,

разорвали Кэлбэсам, назад вернулись, жена снова уши всунула,

веревки, которыми земля стягивалась, привязала [Алексеенко 2001,

№ 41: 98-100].

Кеты. У стариков пять дочерей,

младшая умная и красивая. В мороз старик решает послать старшую к

Осесу, чтобы послал тепло. Та приходит туда, где трава, снега

нет. Трава просит остаться, она не слушает, бьет и топчет ее.

Дойдя до чума, не ищет дверь, рвет покрытие. Осес вернулся, не

дал тепла, убил девушку. То же с другими тремя дочерьми. Младшая

осторожно разнимает траву, видит рядом с двумя березами убитых

сестер, поправляет чум, находит дверь, снятыми с сестер

украшениями украшает его, находит внутри чума лишь мертвую

кукушку. Осес приходит, говорит, что пошлет тепло, а девушку

возьмет в жены. Теплеет, старуха упрекает старика, что зря

погубил дочерей, так как тепло пришло и без этого, выгоняет

старика искать дочерей. Тот встречает белого медведя, медведь

бьет его, старик падает, из него потекли реки [Ошаров 1936:

161-165].

Амурские эвенки. У старика-охотника

три дочери. Сидящий на сопке молодой мужчина обещает ему

благосостояние, если старшая дочь, развязав завязки, поднимется

на высокую гору, где мать человека увидит ее. Старшая, средняя

сестры не развязывают завязки, их уносит пурга. Младшая

развязывает, приходит на гору, там мать человека величиной с

мышку зовет ее внутрь пня, предлагает сделать одежду из шкур.

Девушка не умеет шить, но мать человека достает из каждого уха по

женщине-помощнице [Булатова 1980: 95-98].

Чукчи. Пес красит ольховой корой

свой пах в красный цвет, говорит хозяину, что это сделала его

дочь. Тот велит ей выйти за Пса. Придя к нему, она бьет мать Пса

и щенят. Пес прогоняет ее, женится на другой. Эта девушка кормит

старую суку мясом. Пес превращается в красавца, владельца многих

оленей, его потомки образуют особое племя [Bogoras 1902, № 10:

618-619].

Цепочку североевразийских текстов продолжают берингоморские.

Все три (чаплинские эскимосы, кадьякцы, алеуты острова Атту –

самого западного в Алеутской гряде) отличаются тем, что

владельцем ценностей в них является Ворон, мотив путешествия к

нему девушек не выражен, а сами девушки не являются сестрами.

Азиатские эскимосы (Чаплино). В пяти

жилищах пять братьев, у каждого дочь, поодаль жилище Ворона и его

бабки. Когда дочь старшего брата идет за водой, Ворон просит дать

ему напиться, разбрызгивает воду, девушка его бьет. Ворон

говорит, что она порвала на нем одежду, отдает зашить, посылает

бабку за невестой, но отец девушки надрезает той хрящ на носу,

прогоняет. То же с другими тремя девушками. Отец пятой разрешает

дочери пойти к Ворону. Утром грязная землянка оказывается

просторной и чистой, Ворон и Ворониха – людьми. Отвергнувшие

Ворона четыре девушки просят теперь взять их в жены, Ворон

отказывается [Меновщиков 1974, № 36: 156-159].

Западные алеуты. Ворон набрел на

дом, сошелся там с девушкой, вернулся к родителям, послал их

высватать ему ее, родители отказали, ибо Ворон ест экскременты.

Другие старики отдали ему девушку, она умирала от вони, но рада,

что он добыл кита. Когда пришла первая девушка с родившимся у нее

ребенком, Ворон справил на них нужду, затупил ножи ее

родственников, они все умерли. Он один с матерью и женой стал

резать кита [Jochelson 1990, № 82: 629-653].

Кадьяк. Во время голода вождь

обещает Ворону старшую дочь, если тот добудет много еды. Ворон

приносит сушеных лососей, получает девушку. После двух ночей в

объятиях Ворона девушку чуть не стошнило, она вернулась к отцу.

Зиму все голодают, только у Ворона с бабкой много еды. Ворон

посылает бабку за другой девушкой, та остается с ним жить. Дочь

вождя протягивает Ворону ребенка от него, он окатил их своим

пометом. Люди объелись добытым Вороном китом, умерли. Остались

Ворон, его жена и бабка [Golder 1903, № 1: 16-19].

Тексты еще одной берингоморской традиции сюжетной схеме

ATU 480 прямо не

соответствуют, поскольку в них действует лишь одна героиня

(сперва в роли "недоброй", а затем "доброй" девушки), но по

совокупности мотивов они все же сходны с приведенными выше

сибирскими. Речь идет о мифе эскимосов юпик с острова Нунивак.

Первая его часть – типично эскимосская, близкие параллели

известны вплоть до Гренландии. Вторая часть, после превращении

женщины в собаку, находит аналогии исключительно в Евразии – не

только у чукчей, но и у саамов, где персонажи тоже имеют собачью

природу. Намек на нее же, возможно, присутствует и в самодийских

вариантах - энецком и одном из ненецких, в которых собакам

отведена та же роль, что в других вариантах – птичке и детям.

Нунивак. Девушка отвергает женихов,

становится женою пса. Отец отвозит ее на о. Нунивак, она рожает

там четырех щенков. Пес утонул, дочь обвинила в этом отца, ее

дети-псы загрызли его. Когда женщина состарилась, она

превратилась в собаку, а ее сыновья стали людьми. К ним пришла

другая женщина, увидела четырех голых юношей, они стали ее

мужьями. Невестка сердится, что свекровь-собака ничего не делает,

пытается ударить ее. В отсутствие невестки свекровь свила

веревки. Невестка благодарна, дает свекрови новую работу, которую

та всегда исполняет, лишь когда остается одна. От этой женщины и

ее мужей происходят жители острова [Himmelheber 1951: 35-39]

(близкий вариант в [Lantis 1946: 267-268]).

Сопоставим сибирские версии. Хантыйская, скорее всего,

заимствована от ненцев, поскольку записана в зоне

хантыйско-ненецкого пограничья, а у манси и у других хантов

параллели отсутствуют. Самодийские версии во многом похожи на

кетские. В тех и других рассказывается о встрече женщины с

персонажем, контролирующем погоду, хотя "космогоничность"

кетского мифа выше. Речь в нем идет не просто о прекращении

пурги, но о добывании лета. Данная тема популярна в Сибири и в

Северной Америке, но обычно отражена в других сюжетах, нежели у

кетов, хотя во многих из них речь также идет о браке женщины с

персонажем, контролирующем погоду. По-видимому, в кетской

традиции произошла контаминация сибирско-американского мифа о

добывании лета с сюжетом последовательного отправления двух или

более сестер к мифологическому обладателю неких ценностей. О

контаминации разных региональных традиций свидетельствует и

чукотский вариант, который структурно аналогичен кетским и

самодийским, но соединен не с мифом о добывании лета, а с

историей происхождения людей от брака женщины и пса, типичной для

всего тихоокеанского фронта Азии и для северо-запада Америки.

Специфика эскимосско-алеутских вариантов (кроме нунивакского)

опять же определяется региональным фоном - фигурой Ворона, вокруг

которой в Северной Пацифике циклизируются почти любые сюжеты.

Эвенкийский вариант не имеет мифологических коннотаций,

по-видимому, оборван, но в целом близок кетским и самодийским,

несмотря на территориальную удаленность от них. Возможно, что

среди публикаций по фольклору эвенков найдутся другие

односюжетные повествования – без них интерпретировать амурский

текст невозможно.

Подобное взаимодействие сюжетов (соединение ATU 480 с темой добывания лета у кетов и,

менее выраженно, у самодийцев, и с темой происхождения людей от

женщины и собаки у чукчей и юпик о. Нунивак) могло произойти еще

до формирования исторически известных сибирских этносов, которые

в таком случае лишь унаследовали свои традиции от субстрата.

Тогда бы стала понятна значительная близость (но не полная

идентичность) самодийских и кетских вариантов, при том что

исторически эти народы враждовали и мало общались. В пользу этого

свидетельствует и известный по двум записям упоминавшийся миф

варрау, в некотором отношении похожий не просто на евразийские,

но конкретно на кетский. Разница, главным образом, в том, что в

тропиках, по понятной причине, речь идет о добывании не тепла, а

света. Если сходство не случайно, то близкий кетскому вариант

сюжета должен был существовать уже в эпоху заселения Америки. Вот

резюме варианта варрау.

Варрау. Сперва царил вечный день.

Первая ночь застала в лесу родителей с двумя дочерьми. Еще один

человек отстал, и, крича, чтоб его подождали, стал совой (его

крик слышен до сих пор). Рассвет все не наступает. Отец видит

вдали свет, посылает старшую дочь. Девушка сильно плутала, вышла

к жилищу, застала там старика со старухой. Когда пришел их сын,

он не дал день, ибо пришедшая уже утратила девственность либо не

удовлетворила его в качестве сексуальной партнерши. Младшая

сестра пошла прямо, хозяин дня с удовольствием с ней сошелся и

дал день [Wilbert 1970, № 113: 239-240].

Некоторые эпизоды сибирских текстов мало понятны и выглядят

реликтами представлений, которые в сохранившихся версиях в явной

форме не отражены. Почему по пути к хозяину погоды нельзя

завязывать развязавшиеся завязки на одежде? (Этот мотив есть у

самодийцев, хантов и – неожиданно, учитывая отсутствие его у

кетов – у амурских эвенков). Почему на небе, где живет кетский

Усесь, девушку встречают не дети или животные, а растения? Тем

более непонятны детали, встречающиеся лишь единожды, как,

например, мотив появления рек из тела старика в одном из текстов,

записанных в 1920-х годах М.И. Ошаровым.

Сибирско-саамские параллели

Сравнивая образы мифологических персонажей и наборы эпизодов,

рассмотренные тексты можно объединить в пять региональных

вариантов: саамский, сибирский (самодийцы, ханты, кеты, амурские

эвенки), чукотский (с параллелями на о. Нунивак), эско-алеутский,

варрау. Все они по-своему специфичны, но саамский и сибирский

связаны двумя свойственными исключительно им подробностями.

Во-первых, пришедшие в дом жениха девушки оцениваются в том числе

и в зависимости от того, как они обращаются с младшими членами

местного сообщества – детьми, оленятами, медведями, собаками,

деревцами, птичкой. Во-вторых, только у саамов и в Западной

Сибири рассказывается о трех сестрах, а не о двух или пяти.

Поскольку при этом на ненецкие тексты саамские похожи не более,

чем на кетские, речь должна идти о достаточно древних

саамско-сибирских связях, а не о заимствованиях из фольклора

достигавших Кольского полуострова ненцев.

Включение в саамские и в большинство сибирских повествований

средней сестры, во всем дублирующей старшую, соответствует

западно-евразийскому фольклорному клише, характерному прежде

всего для волшебной сказки, хотя адаптация такого клише северными

традициями могла произойти раньше появления волшебной сказки как

жанра - числовые константы имеют региональный, а не жанровый

характер. Пять девушек в текстах кетов и азиатских эскимосов

можно счесть проявлениями другого подобного клише, указывающего

на американские связи - в различных мифах Нового Света героинь

обычно две, иногда пять, но никогда не три. Для определения

времени саамско-сибирских контактов более существенно отсутствие

сюжета в его рассматриваемом варианте у скандинавских саамов

[Rydvig 2006]. Раз

сюжет не общесаамский, возрастает вероятность его относительно

позднего появления в Балтоскандии. Однако датировку сюжета это

обстоятельство все же не определяет, поскольку не ясно время

формирования тех комплексов признаков, по которым различаются

культуры западных и восточных саамов [Pentikдinen 1997: 295].

Как бы ни обстояли дела с датировкой, но раз параллели

характерному для саамов сюжету отсутствуют в более южных областях

Европы, но зато есть в Сибири, он мог попасть в северную

Балтоскандию только с востока. Соответствуют ли подобному

заключению материалы других дисциплин?

Старая гипотеза самодийского субстрата у саамов давно

отвергнута [Напольских 1997: 34], а основными источниками

формирования населения северной Балтоскандии в последнее время

считаются палеоевропейские группы, двигавшиеся в эпоху раннего

голоцена в обход ледника вдоль побережья Атлантики и с юга через

Карелию [Niskanen

2002]. Пра-прибалтийско-финский язык распространялся с верхнего

Поволжья во II тыс. до

н.э. создателями текстильной керамики [Напольских 1997: 187-191],

так что сама по себе уралоязычность саамов фольклорных параллелей

с Сибирью не объясняет. Наличие в Y хромосоме саамов характерной для Сибири

гаплогруппы N3

предполагает раннее влияние с востока, однако данный генетический

маркер не специфичен для саамов, но характерен для почти всей

территории от Балтики до Тихого океана [Rootsi a.o.

2007].

Переоценка саамов в качестве палеоевропейцев, чья специфика

объясняется сохранением древних кроманьонских черт, выглядит все

же несколько тенденциозной. Сам факт того, что первыми север

Балтоскандии заселили потомки создателей аренсбургской и

свидерской культур, обитавшие в приледниковой зоне Центральной

Европы в конце последнего оледенения, хорошо известен археологам

[Шумкин 1991: 140-141], но это не исключает наличия в составе

саамов и восточного компонента или, скорее, нескольких

компонентов. О них свидетельствуют общие черты в строении черепа,

прослеживаемые не только у различных уральских народов, но и у

юкагиров [Козинцев 1988: 125-129; 1991: 49], близость саамов и

манси в области дерматоглифики [Хить 1983: 81; 1991: 65],

некоторые этнографические черты, в частности культур камней

[Гурвич 1968; Симченко 1976: 255-261]. Такого рода признаки могут

являться реликтами весьма отдаленной эпохи, но есть и данные в

пользу относительно недавнего (железный век) проникновения на

Кольский полуостров палеосибирских монголоидов [Напольских 1997:

174-176; Хартанович 2004: 110-124]. В целом дискуссионно не

наличие в составе саамов двух компонентов (палеоевропейского и

восточного), а их соотношение. Материалы фольклора усиливают

доводы в пользу значительности миграций с востока, тем более, что

повествования о сестрах, идущих выйти за человека-оленя – не

единственные, которые связывают саамов с Сибирью.

Существует обширная группа текстов со сходными наборами

персонажей, преимущественно женских, и сходными эпизодами,

которые распространены у народов Сибири от ненцев до орочей. Эти

тексты построены на нескольких переплетающихся сюжетах. Важнейший

из них повествует о двух живущих вместе и имеющих детей женщинах,

одна из которых убивает другую и преследует ее детей. Большинство

сибирских вариантов я уже пересказывал или хотя бы упоминал

[Березкин 2006b], но

аналогичный набор повествовательных линий и образов представлен и

на севере Балтоскандии.

Саамы. У старика жена и дочь,

Лягушка заставляет его взять и ее замуж, у них рождаются трое

детей. Лягушка и ее дети съели старика и его старуху, но та

успела велеть своей дочери собрать ее кости, бежать, из костей

возникает дом. Лягушка и ее дочь преследуют старухину дочь,

зашивают в нерпичью шкуру, бросают в воду. Девушка спасается,

приходит в дом, где превращается в веретено. Вождь сполохов

Найнас просит ее показаться, берет в жены. Солнце

отнимает ее у Найнаса, она рожает ему дочь [Харузин 1890:

348-350] (похожий текст в Чарнолуский 1962: 50-79]).

Параллель западно-сибирским вариантам касается в данном случае

общей структуры повествования, большинство подробностей отличны,

однако превращение героини в небольшой деревянный предмет,

попадающийся на глаза ее будущему мужу, есть также в орочских,

удэгейских и негидальских текстах [Маргаритов 1888: 29; Лебедева

и др. 1998, № 31, 107: 227-235, 474-476; Цинциус 1982, № 25:

135-139]. История двух жен старика, одна из которых – чертовка,

как и история женитьбы девушки на человеке-олене, зафиксирована

только у восточных групп. Зато общесаамским является миф о

подмененном сыне.

Саамы Скандинавии. Ньяввис-эне (жена

Ньявиса) – красивая дочь Солнца, у нее сын, Аттьис-эне (жена

Аттьиса) – некрасивая дочь Месяца, у нее дочь. Мужья обеих убиты.

Аттьис-эне похищает сына Ньяввис-эне. Во время голода подросший

юноша заглядывает в жилище, мать узнает его, он убивает

Аттис-эне. Та с тех пор вызывает судороги, боли, ее олени стали

жабами, лягушками, жуками [Billson 1918: 183-187].

В восточно-саамских вариантах [Волков 1995: 66; Зайков 1997, №

10: 194-196; Харузин 1890: 351-352] вместо Аттьис-эне действует

либо Аадз (тот же женский демонический персонаж, что и в истории

о чертовке, убивающей женщину и преследующей ее дочь [Чарнолуский

1962: 50-79]), либо Лягушка. Вот пример.

Кольские саамы. Лягушка подменила

сына вдовы своей дочерью. Юноша вырос, стал охотником, пришел к

дому, заглянул сверху, увидел свою настоящую мать и дочь Лягушки,

варивших сосновую кашу. Он спустил им в котел сало оленя, услышал

обращенные к дочери Лягушки слова матери, из которых узнал, кто

он сам. Юноша сговорился с матерью, та умертвила дочь Лягушки,

зарыв ее в горячую золу. Юноша привозит мать к Лягушке под видом

своей невесты, мать убивает Лягушку скобелем. Труп юноша привязал

к хвосту лошади. Где отвалилась голова, вырос красный мох, где

ноги – черный [Харузин 1890: 351-352].

В Сибири рассказ о чертовке (часто – Лягушке), подменившей

сына женщины своей дочерью, записан у энцев (у которых он включен

в единое повествование с сюжетом убийства одной женщины другой

[Сорокина, Болина 2005, № 13: 82-88]), нанайцев [Санги 1989:

223-226], береговых коряков [Jochelson 1908, № 56: 212-216],

тофаларов [Рассадин 1996, № 38: 91-94] и - многократно - у кетов

[Дульзон 1962, № 24: 173-175; 1966, № 18, 23, 45: 53-57, 65-79,

115-117, 123-125; 1972, № 247: 200-201; Ошаров 1936: 124-127]. В

мансийском тексте мотив подмены утрачен, хотя сюжет его

предполагает [Ромбандеева 2005, № 62: 357-359]. У тофаларов и

кетов есть тот же эпизод, что и у кольских саамов: юноша узнает о

своем происхождении, спуская сверху сало в жилище, где сидит его

мать, и слыша, что она говорит в это время сидящей с ней рядом

дочери Лягушки. Покрасневшие от крови камни в тофаларском

варианте напоминают покрасневший мох в саамском.

Тофалары. Лягушка предлагает женщине

оставить ее сына на противоположном берегу озера. Женщина бежит к

сыну по берегу, Лягушка плывет напрямик, уносит мальчика, женщине

приходится взять дочь Лягушки. Юноша вырастает, находит жилище,

бросает через верхнее отверстие в котел жир. Сидящая у котла

женщина говорит девочке, что если бы Лягушка не обманула ее, у

нее всегда бы варился жир. Юноша видит на руке женщины пять

пальцев (как у него), а у Лягушкиной дочери – четыре. Вернувшись

к Лягушке, он видит, что у нее тоже четыре пальца. Зимой он

оставляет Лягушку у гаснущего костра, она замерзает. Дочь Лягушки

юноша бьет о речные камни, которые до сих пор красные, забирает к

себе мать [Рассадин 1996, № 38: 91-94].

Кеты. Четырехпалая Фыргыня

предлагает Фуне купаться, нырнуть подальше, уносит ее сына,

оставив ей свою дочь. Выросший юноша спрашивает Фыргыню, почему у

него пять пальцев, а у нее четыре, и вопреки запрету, идет к

верхнему концу озера. Там он находит сидящих в чуме свою мать и

четырехпалую девушку, бросает сверху куски сала, девушка думает,

что это от бога. Узнав от матери свою историю, он сталкивает

Фыргыню в костер, из нее выползают ящерицы и змеи. Дочь Фыргыни

юноша берет на охоту, предлагает с вечера залить себе в пимы суп,

убегает. Та пытается его преследовать, но замерзает насмерть

[Ошаров 1936: 124-127].

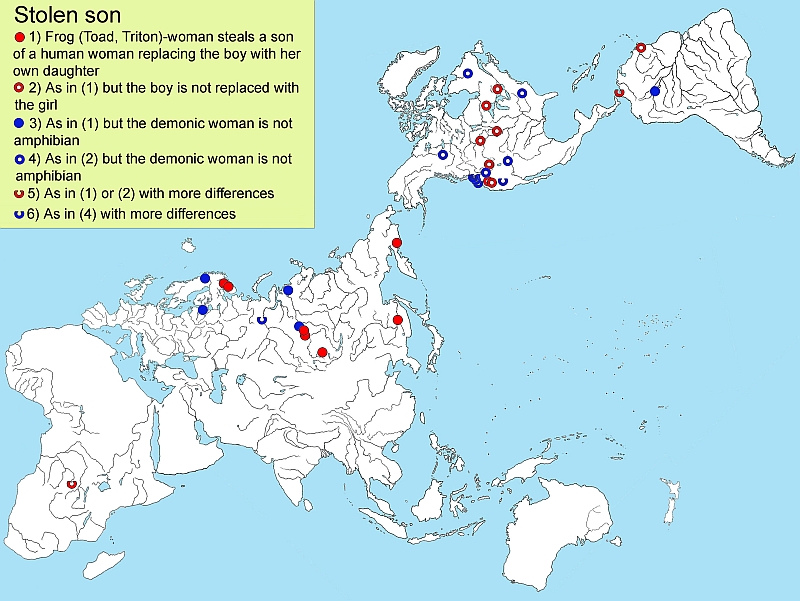

Все северо-евразийские повествования о ребенке, похищенном

Лягушкой или иной демонической женщиной, сходны тем, что ребенок

нормальной женщины не просто украден, но подменен дочерью

похитительницы. Эта подробность отсутствует в большинстве

американских текстов – как в тех, в которых похитительницей

является Лягушка (кламат [Barker 1963, № 5: 51-57], модок [Curtin 1912: 249-253], миссисага

[Chamberlain 1889:

145-146], оджибва [Jones 1916, № 28: 378; 1917, № 51: 427-441;

Schoolcraft 1916, № 9:

136-142], северные шошони [Lowie 1909b, № 22: 271-272], ассинибойн [Lowie 1909a, № 42: 201], янктон [Zitkala-`a 1985: 119-127], варрау [Wilbert 1970, № 37, 139-141, 144:

103-104, 279-293, 301-305; 1979: 129-150]), так и в других (рис.

2). Исключение составляют тукуна северо-западной Амазонии, у

которых лесная женщина подменяет сына обычной женщины своей

дочерью [Nimuendaju 1952: 144-145]. В мифе панамских куна, уже

упомянутом в связи с параллелями эскимосскому мифу о Седне

(Chapin 1989: 32-42; Wassen 1934: 7), сыновья Лягушки убивают

женщину, после чего сама Лягушка, усыновившая детей убитой,

пытается доказать им, что она их настоящая мать. Конец

(отрубленные пальцы Лягушки-преследовательницы) сходен с мифом

варрау.

Варрау. Две сестры, одна из них с

младенцем Хабури, бегут от демона или ягуара. Старуха Ваута

убивает преследователя, после чего превращает младенца в юношу и

говорит, что она его мать. Настоящая мать не может его узнать.

Нутрия или Выдра сообщает Хабури правду. Взяв мать и тетку, он

уплывает в лодке. Ваута преследует их, хватается за борт, Хабури

отрубает ей пальцы веслом, заманивает ее в дупло с медом, она

застревает, превращается в древесную лягушку [Wilbert 1970, №

140, 144: 288, 305].

Как и в случае с сюжетом девушек, отправленных выйти замуж за

владельца света, тепла и т.п., сюжет украденного младенца за

пределами Евразии и Северной Америки обнаруживается именно у куна

и у варрау.

В Европе, кроме саамов, с данным сюжетом может быть связан

водский текст.

Водь. У одной сестры было много

сыновей, у другой – дочери. Повитуха подменила детей, мальчик

считает свою тетю матерью. Когда в гости приходит настоящая мать,

он удивляется, что у нее такие нежные руки, а у мнимой матери

руки как из железа (далее текст оборван) [Ariste 1977, № 5:

47].

Не исключено, однако, что речь здесь идет о варианте

ATU 926, в котором

лишь начало совпадает с сибирско-американскими повествованиями о

похищенном мальчике, но центральным сюжетообразующим мотивом

является "Соломоново решение" (помимо версий в [Uther 2004] см. казахскую

[Дауренбеков 1979:

212-214]).

Еще один сюжет с героинями-женщинами, сближающий саамский

фольклор с сибирским и американским, таков. Две сестры встречают

демона, одна или обе не понимают опасности, одна съедена, вторая

спасается. В Балтоскандии, помимо саамов [Lжstadius 2002:

251-252], данный сюжет зафиксирован у эстонцев [Pхder, Tanner 2000: 28-30], а в Сибири

географически ближайшие параллели есть у хантов [Кулемзин, Лукина

1978, № 91, 101: 79-80, 92], энцев [Сорокина, Болина 2005, № 18,

19: 111, 113-114], кетов [Алексеенко 2001, № 136, 137: 246-248,

248-249; Ошаров 1936: 175-177], северных и южных селькупов

[Казакевич 1998, № 2: 210-211; Пелих 1972: 330-331, 339-340;

Санги 1989: 129-132; Тучкова 2004: 209].

Другая цепочка фольклорных связей между финно-уграми

Балтоскандии и народами Западной Сибири и далее Америки касается

трикстерских историй. Пока она лишь намечается, но есть надежда

найти дополнительные материалы. У эстонцев [Jakobson 1954: 91-95;

Kippar 1986: 44, 153] и саамов [Dдhnhardt 1910: 129; Харузин

1890: 344] записаны очень похожие тексты о проделках Лисы. Когда

Лиса жарит рыбу, брызнувший жир ослепляет ее, после чего она

спрашивает деревья различных пород, не могут ли они одолжить ей

глаза. Осина соглашается, Лиса забирает ее глаза, убегает. В

кетском тексте Мышь обманом выедает глаза старухе, после чего

старик ослепляет ее саму. Мышь идет, натыкаясь на деревья и

спрашивая, как они называются. Береза, Осина, Сосна, Рябина

отвечают, что не могут ее вылечить, Черемуха возвращает ей зрение

[Ошаров 1936: 115-117]. Редкий мотив Мыши в роли трикстера

связывает кетов с атапасками юго-западной Аляски [Smelcer 1992:

116], а мотив персонажа, ослепшего по своей глупости или

неосторожности и расспрашивающего деревья, на которые он

натыкается, об их названиях, представлен у многих индейцев Канады

и США. Мотив потерянных и возвращенных глаз – также типично

сибирско-американский [Березкин 2006: 112-113], в Западной Сибири

зафиксированный у нганасан [Симченко 1976: 253; 1996: 77] и у

хантов [Лукина 1990, № 65: 189–191; Пелих 1972: 376–377]. Другой

эпизод, связанный с обманом и одурачиванием, касается проделок

персонажа, попавшего к людоеду. Когда тот посылает человека

принести кол для вертела, чтобы его зажарить, человек приносит

негодные ветки и людоеду приходится самому отправиться в лес. В

Европе этот мотив отмечен только у саамов [Lжstadius 2002:

241-242], в Сибири известен алтайцам [Кандаракова 1988: 125-127],

а в Америке – главным образом алгонкинам (оджибва, степные

оджибва, степные кри, малесит [Ahenakew 1929: 352-353; Josselin

de Jong 1913, № 10: 16-18; Mechling 1914, № 11: 59-62; Skinner

1916: 350; 1919, № 11: 290]), а также ассинибойн [Lowie 1909a, №

43: 128-129] и атапаскам кучин [Camsell 1915, № 13: 256-257].

Вообще в саамском фольклоре вряд ли найдутся сюжеты,

параллелей которым нет в Сибири, но далеко не все саамские сюжеты

находят соответствия в более южных районах Европы.

Выводы

Саамские тексты с женскими героинями обнаруживают параллели в

Западной Сибири, особенно много их в кетском фольклоре.

Повествования на те же сюжеты встречаются и в других районах

Сибири, а также в Северной и в Южной Америке. В соответствующих

южноамериканских традициях (особенно варрау) встречаются и другие

мотивы, характерные для циркумарктического региона, что

увеличивает вероятность неслучайности совпадений с сибирскими

вариантами. В таком случае прототипы подобных сюжетов в фольклоре

северной Азии должны были появиться по меньшей мере 10-12 тыс.

лет назад - позже они вряд ли могли проникнуть далеко вглубь

Нового Света. Учитывая отсутствие сколько-нибудь близких аналогий

на основной территории Европы, в Балтоскандию эти сюжеты проникли

с востока. Речь не идет о недавних заимствованиях от ненцев, но

любая датировка от 2 до 10 тыс. л.н. не исключена.

Антропологические особенности саамов в свою очередь указывают на

наличие не только палеоевропейских, но и восточных компонентов в

генезисе населения северной Балтоскандии. У прибалтийских финнов

большинства рассматриваемых сюжетов нет, однако некоторые

эстонские тексты находят аналогии не только у саамов, но и у

кетов и американских индейцев. Если так, то сибирское влияние в

области мифологии и фольклора могло затронуть и восточную

Прибалтику.

Алексеенко Е.А. Мифы, предания, сказки кетов. М.: Восточная

литература, 2001.

Березкин Ю.Е. Ареальное распределение мотивов в мифологиях

Америки и северо-восточной Азии // Труды Факультета Этнологии.

Вып. 1. СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2001.

С. 116-159.

Березкин Ю.Е. О путях заселения Нового Света: некоторые

результаты сравнительного изучения американских и сибирских

мифологий // Археологические вести. 2003. Вып. 10. С.

228-285.

Березкин Ю.Е. Евразийская прародина аборигенов Америки (анализ

ареального распределения фольклорно-мифологических мотивов) //

Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Программа

фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук.

Кн. 1. М.: Наука, 2006a. С. 228-240.

Березкин Ю.Е. Фольклорно-мифологические параллели между

Западной Сибирью, северо-востоком Азии и Приамурьем – Приморьем

(к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии) //

Археология, этнография и антропология Евразии. 2006b. № 3(27). С. 112-122.

Березкин Ю.Е. Мифы заселяют Америку. М.: О.Г.И., 2007.

Булатова Н.Я. Некоторые материалы фольклора амурских эвенков

// Фольклор народов Севера СССР. Л.: Гос. пед. институт им. А.И.

Герцена, 1980. С. 84-107.

Волков Н.Н. Российские саамы. СПб: МАЭ РАН, 1995.

Гурвич И.С. Культ священных камней в тундровой зоне Евразии //

Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М.: Наука,

1968. С. 230-239.

Дауренбеков Т. Казахские народные сказки. Алма-Ата: Жалын,

1979.

Дульзон А.П. Кетские сказки и другие тексты // Ученые записки

Томского педагогического института. 1962. Т. 20. Вып. 2. С.

144-180.

Дульзон А.П. Кетские сказки. Томск: Изд-во Томского

университета, 1966.

Дульзон А.П. Кетские сказки и другие тексты // Кетский

сборник. Мифология, этнография, тексты. М.: Наука, 1969. С.

167-212.

Дульзон А.П. Сказки народов сибирского севера, I. Томск:

Изд-во Томского университета, 1972.

Зайков П.М. Бабинский диалект саамского языка. Петрозаводск:

Карелия, 1987.

Казакевич О.А. Фольклорная традиция северных селькупов сегодня

// Сибирь в панораме тысячелетий. Т. 2. Новосибирск: Институт

археологии и этнографии СО РАН, 1998. С. 205-212.

Кандаракова Е.П. Алтайский фольклор. Горно-Алтайск:

Горно-Алтайское отделение Алтайского кн. изд-ва, 1988. 216 с.

Козинцев А.Г. Этническая краниоскопия. Л.: Наука, 1988.

Козинцев А.Г. Краниоскопические особенности населения

Финляндии // Происхождение саамов. М.: Наука, 1991. С. 34-52.

Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Материалы по фольклору хантов.

Томск: Изд-во Томского университета, 1978.

Лебедева Е.П. и др. Фольклор удэгейцев. Новосибирск: Наука,

1988.

Лукина Н.В. Мифы, предания, сказки хантов и манси. М.: Наука,

1990.

Маргаритов В.П. Об орочах Императорской Гавани. СПб: Издание

общества изучения Амурского края в г. Владивостоке, 1888.

Меновщиков Г.А. Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М.:

Наука, 1974.

Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск,

1997.

Ненянг Л.П. Ходячий ум народа. Сказки, легенды, мифы,

предания, эпические песни, пословицы, поговорки, поверья,

обереги, народные приметы, загадки таймырских ненцев. Красноярск:

Фонд северных литератур "ХЭГЛЭН", 1997.

Ошаров М.И. Северные сказки. М.: без издательства, 1936.

Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск: Изд-во Томского

университета, 1972.

Рассадин В.И. Легенды, сказки и песни седого Саяна.

Тофаларский фольклор. Иркутск: Комитет по культуре Иркутской

областной администрации, 1996.

Ромбандеева Е.И. Мифы, сказки, предания манси (вогулов). М.,

Новосибирск: Наука, 2005.

Санги В.М. Антология фольклора народностей Сибири, Севера и

Дальнего Востока. Красноярск: Красноярское кн. изд-во, 1989.

Сивцев-Омоллоон Д.К. Якутские сказки. М.: Художественная

литература, 1976.

Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии.

М.: Наука, 1976.

Симченко Ю.Б. Традиционные верования нганасан. Часть 1. М.:

Институт этнологии и антропологии РАН, 1996.

Сорокина И.П., Болина Д.С. Энецкие тексты. СПб: Наука,

2005.

Тонков В. Ненецкие сказки. Архангельск: Севкрайгиз, 1936.

Тучкова Н.А. Мифология селькупов. Руководитель авт. коллектива

Н.А. Тучкова. Томск: Изд-во Томского Университета, 2004. 382

с.

Хартанович В.И. Новые краниологические материалы по саамам

Кольского полуострова // Палеоантропология, этническая

антропология, этногенез. СПб: МАЭ РАН, 2004. С. 108-125.

Харузин Н.Н. Русские лопари. М.: Императорское общество

любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1890.

Хить Г.Л. Дерматоглифика народов СССР. М.: Наука, 1983.

Хить Г.Л. Саамы в дерматологической систематике финно-угров

Евразии // Происхождение саамов. М.: Наука,

1991. С.

59-82.

Цинциус В.И. Негидальский язык. Л.: Наука, 1982.

Чарнолуский В.В. Легенда об олене-человеке. М.: Наука,

1965.

Чарнолуский В.В. Саамские сказки. М.: Гос. изд-во

художественной литературы, 1962.

Шумкин В.Я. Этногенез саамов (археологический аспект) //

Происхождение саамов. М.: Наука, 1991. С. 129-149.

Щеколдин К.К. Лопарские сказки // Живая старина. 1890.

Вып. 2. С. 158-168.

Ariste P. Vadja

muistendid. Tallinn: Valgus, 1977.

Barker M.A.R. Klamath Texts. Berkeley, Los Angeles, 1963.

Bellier I. El Temblor y La

Luna. T. II. Quito: Abya-Yala, 1991.

Billson C.J. Some mythical

tales of the Lapps // Folk-Lore. 1918. Vol. 29. P.

178-192.

Boas F. Anthropology and

Modern Life. New York: Norton, 1928.

Boas F. Race, Language,

and Culture. Chicago, London: University of Chicago Press,

1940.

Bogoras W. The folklore of

Northeastern Asia, compared with that of Northwestern America //

American Anthropologist. 1902. Vol. 2. P. 577-683.

Camsell C. Loucheux myths

// Journal of American Folklore. 1915. Vol. 28. P.

249-257.

Chamberlain A.F. Tales of

the Mississaguas, I // Journal of American Folklore. 1889. Vol.

2. P. 141-147.

Chapin M. Pab Igala.

Historias de la tradiciуn Cuna. Quito: Abya-Yala,

1989.

Curtin J. Myths of the

Modocs. Boston: Little, Brown, & Co., 1912.

Dдhnhardt O. Natursagen.

Bd3. Leipzig, Berlin:

Teubner, 1910.

Elbert S.H. Uta-Matua and

other tales of Kapingamarangi // Journal of American

Folklore. 1949. Vol. 62. P. 240-246.

Golder F.A. Tales from

Kodiak Island // Journal of American Folklore. 1903. Vol. 16. P.

16-31, 85-103.

Grьnberg G. Beitrдge zur

Ethnographie der Kayabi Zentralbraziliens // Archiv fьr

Vцlkerkunde. 1970. Bd.

24. S. 21-186.

Hill-Tout C. Ethnological

report on the StsEйlis and Skaъlits tribes of the HalkomйlEm

division of the Salish of British Columbia // The Journal of the

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

1904. Vol. 34. P.

311-376.

Himmelheber H. Der Gefrorene

Pfad. Mythen, Mдrchen und Legenden der Eskimo. Kassel: Erich Rцth Verlag, 1951.

Jakobson A. Ццbik ja vaskuss. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1954.

Jason G. The Russian

criticism of the "Finnish School" in folktale scholarship //

Norveg, N.S. 1970. Vol. 14. P. 285-294.

Jochelson W. The Koryak.

Leiden: E.J. Brill; New York: G. E. Stechert, 1908.

Jochelson W. Unangam Ungiikangin

Kayux Tunusangin. Aleut Tales and Narratives. Fairbanks: Alaska Native

Language Center; University of Alaska, 1990.

Jones W. Ojibwa tales from

the North Shore of Lake Superior // Journal of American Folklore.

1916. Vol. 29. P. 368-391.

Jones W. Ojibwa Texts. New

York: American Ethnological Society, 1917.

Josselin de Jong J.P.B. de.

Original Od~ibwe-Texts. Leipzig, Berlin: Teubner,

1913.

Lжstadius L.L. Fragments

of Lappish Mythology. Beverton: Aspasia Books, 2002.

Lowie R.H. The

Assiniboine. New York: American Museum of Natural History,

1909a.

Lowie R.H. The Northern

Shoshone // Anthropological Papers of the American Museum of

Natural History. 1909b. Vol. 2. Part 2. P. 165-306.

Kippar P. Estnische

Tiermдrchen. Helsinki:

Suomalainen Tiedeakatemia, 1984.

Lantis M. The Social

Culture of the Nunivak Eskimo // Transactions of the American

Philosophical Society. 1946. Vol. 35. part 3. P.

153-323.

Lehner S. Mдrchen und Sagen des

Melanesierstammes der Bukawac // Baessler-Archiv. 1931. Bd 14.

H.2. S. 235-72.

Meier P.J. Mythen und Sagen der

Admiralitдtinsulaner // Anthropos. 1908. Bd 3. S. 193-206,

651-671.

Murphy R.F. Mundurucъ

Religion. Berkeley: University of California Press,

1958.

Nimuendaju C. Bruckstьcke aus

Religion und Ueberlieferungen der Sipбia-Indianer // Anthropos.

1920. Bd. 14-15. S.

1002-1099.

Nimuendaju C. The Tukuna.

Berkeley: University of California Press, 1952.

Niskanen M. The origin of

the Baltic-Finns from the physical anthropological point of view

// The Mankind Quartely. 2002. Vol. 43. N 2. P.

121-153.

Pentikдinen J. Die Mythologie

der Saamen. Berlin: Reinhold Schletzer, 1997.

Pereira A.H. O pensamento

mнtico do Irбnxe. Sгo Leopoldo: Instituto Anchietano de

Pesquisas, 1985.

Pereira A.H. O pensamento

mнtico do Paresн. Sгo Leopoldo: Instituto Anchietano de

Pesquisas, 1986.

Pereira A.H. O pensamento

mнtico do Kayabн. Sгo Leopoldo: Instituto Anchietano de

Pesquisas, 1995.

Pхder R., Tanner O. Eesti

muinasjutud. Tallinn:

Tiritamm, 2000.

Razуn J.-P. L'homme

tranquille // Journal de la Sociйtй des Amйricanistes. 1992. T.

78. N. 2. P. 151-162.

Rink H. Tales and

Traditions of the Eskimo. Edinburgh, London: William Blackwood,

1875.

Roberts M.E. The Tale of

the Kind and the Unkind Girls. AA-TH 480 and Related Titles.

Detroit: Wayne State University Press, 1994.

Rootsi S. a.o. A

counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N

from Southeast Asia towards Europe // European Journal of Human

Genetics. 2007. N 15. P. 204–211.

Schoolcraft H.R. The

Indian Fairy Book. New York: F.A. Stokes Co., 1916.

Skinner A. Plains Cree

tales // Journal of American Folklore. 1916. Vol. 29. P.

341-367.

Skinner A. Plains Ojibwa

tales // Journal of American Folklore. 1919. Vol. 32. P.

280-305.

Smelcer J.E. The Raven and

the Totem. Anchorage: a Salmon Run Book, 1992.

Uther H.-J. The Types of

International Folktales. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,

2004.

Viiding L. Soome

muinasjutte. Tallinn: Eesti raamat, 1970.

Villas Boas O., Villas

Boas C. Xingu: The Indians, their Myths. New York: Farrar,

1973.

Wassen H. Mitos y cuentos

de los Indios Cunas // Journal de la Sociйtй des Amйricanistes.

1934. T. 26. N 1. P. 1-35.

Wilbert J. Folk Literature

of the Warao Indians. Los Angeles: University of California,

1970.

Williams F.E. Natives of Lake Kutubu, Papua // Oceania.

1940. Vol. 11. N. 2. P.

121-157.

Zerries O. Wild- und

Buschgeister in Sьdamerika. Wiesbaden: Steiner, 1954.

Zitkala-`a. Old Indian Legends. Lincoln:

University of Nebraska Press, 1985.

Иллюстрации

Рис. 1.

1. Одна девушка при встрече с существами нечеловеческой

природы ведет себя неправильно, гибнет или наказана. Другая ведет

себя правильно, достигает успеха.

2. Тексты с обратной последовательностью: героиня достигает

успеха, следующая за ней неудачница наказана или гибнет.

Рис. 2.

1. Жаба, лягушка или тритониха похищает маленького сына

женщина, подменяя его своей дочерью.

2. Как в (1), но без подмены мальчика девочкой.

3. Как в (1), но похитительница не ассоциируется с

амфибией.

4. Как в (2), но похитительница не ассоциируется с

амфибией.

5. Как в (1) или (2), но в текстах больше отклонений от

обычного сюжета.

6. Как в (4), но в текстах больше отклонений от обычного

сюжета.

Материал размещен на сайте при поддержке гранта РФФИ №06-06-80-420a.

|